戴貴立-專題報導

王壯為先生在民國60年代收七個入室弟子,因為筆者在台師大國文系讀書,認識其中三位:杜忠誥,邱財貴(後來易姓王),徐永進。徐年輕,可惜三年前物故。

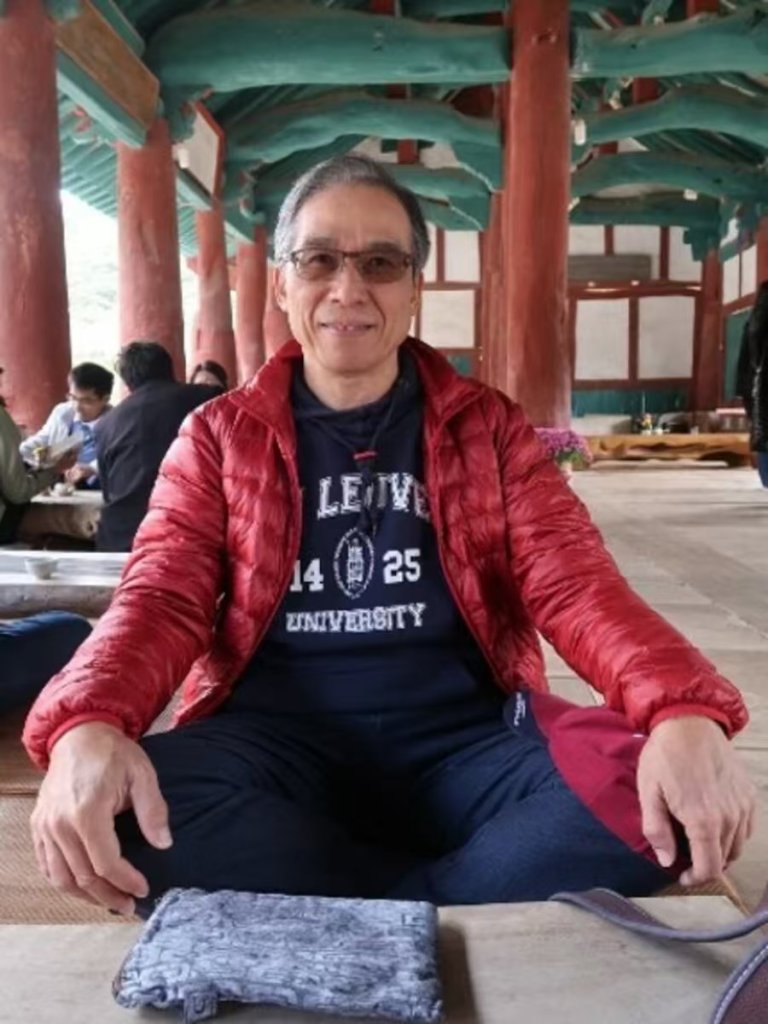

與徐認識於民國69年,宿舍朝夕相處,假日還到石碇徐同學畫室聚。在學時期,師範生的徐永進,年紀比同學長一些,看似木訥憨厚,話不多,其實徐永進大學時期,冷幽默往往讓室友,同學捧腹。

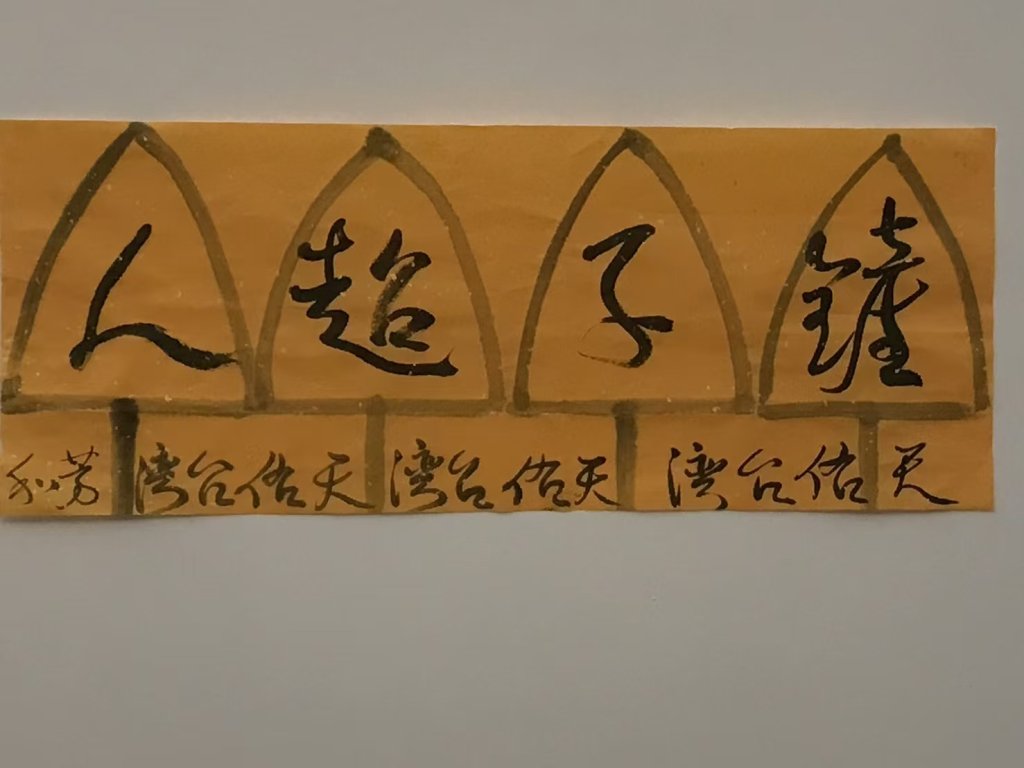

徐是頭份客家子弟,閩南話也懂,最常說「很舒適」,「足退火」,退火兄是我們同學私下對他的稱呼。至於「一滌」這個字號,曾國藩「滌生」一樣,滌唸「迪」,洗塵埃淨化心靈的意思,可是就有人叫他「一條」兄。他告訴大家,一條就一條,無妨!

師範生在當時,不像師大,社會壓力大,尤其男生。他唸的新竹師專,就有同學戀愛,遭到女方家長反對,一時想不開,臥軌結束生命。想不開的還有比丘尼,徐說:「出家人放不下辛苦經營創建的尼姑庵,臨終遲遲不肯斷氣,當一位女弟子答應接下,才撒手人寰。」退火兄告訴筆者:「出家人如此,世間人更是嚴重!」

放下,捨得,都是徐的名言,他還說:「誰也救不了誰!」要自覺,須自救。

一次台師大教授吳仲寶、筆者、呂武志教授夫婦、阮玨生,一同到拉拉山,住在一位長老家。呂學長夫人早準備好紙張筆墨,恭請大師贈墨寶。寫完,興會淋漓,學長夫人又拿紙,直說:「墨汁在碗裡還很多,不要浪費了。」內行人知道是爭取名家真跡,徐不會惜字如金,爽快揮豪。

筆者常常毛筆信給徐永進,告訴他積累多一些,有空,想到再回。這是標準的「拋磚引玉」,他回信果真洋洋灑灑,龍飛鳳舞。珍藏之,並告訴永進夫人。嫂子說:「許多私下書信,內容固然真實,筆力氣韻又因為交情而截然不同,常常勝過外面的應酬書法作品。」

在民國七十年代,筆者在友人拜託下的對聯,中堂,甚至高中導師王鳴飛先生退休「師嚴道尊」,都以七折潤筆資呈送,友人透過筆者乞墨寶,他都一一答應,不會刻意訂潤格。至於私下請徐永進小字的月刊刊頭字,如社區報,高雄市馬術委員會《馬術月報》都是出自徐的筆下,這些從來沒有要求禮物或是回報。他的個性就是直爽,高興就好!

辭世三年,同學不會忘記這位書藝家。至於他的生命觀,藝術使命感,晚年同學少聚,其境界愈高,清談機會愈少。親切與接地氣,有人氣,那是非常可貴又一般藝術家跟不來的。

真正了解徐大師的是夫人鄭芳和,亦師亦友亦夫妻的關係。在生活上,在創作領域,兩人默契足,太太更是得力助手。畢竟徐永進名士作風,加上大而化之,他有一個賢慧內助,晚年精神上,實質上過得非常充實,兩人精神契合程度,不是外人能夠懂的。至少作畫寫書法,書藝創作時,旁邊有個人叮嚀或是紀錄,才能掌握住細微,留下文藝「痕跡」。當然太太協助有功,作品裡面終究還是徐大師的個人內力和魅力,兩人同心映射的是生生不息的生命光輝。